総合情報

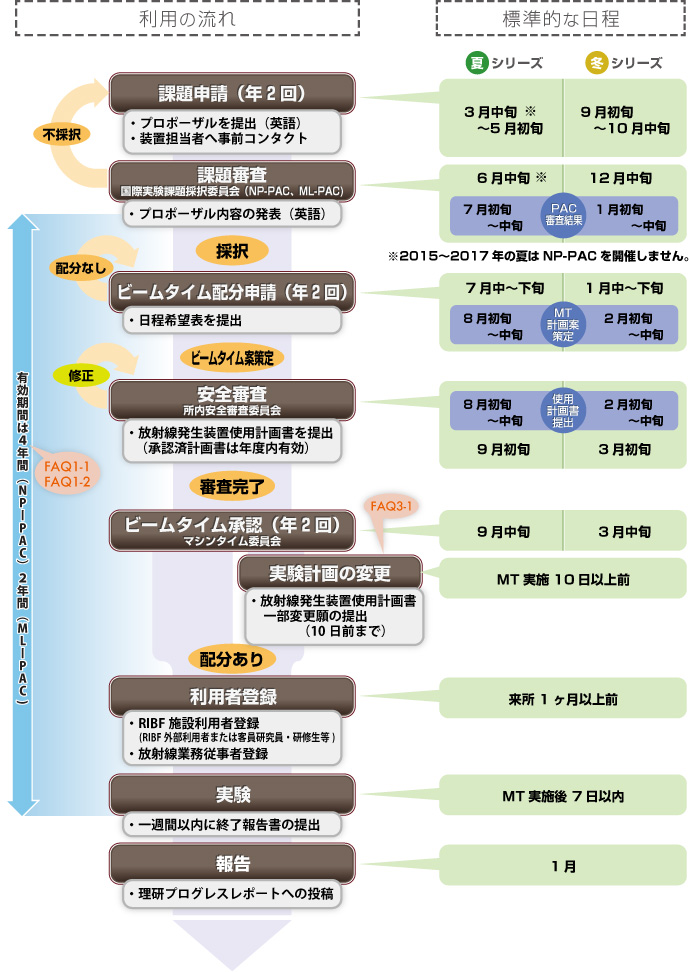

このページではRIビームファクトリーで実験を実施するために必要な手順(プロポーザル提出から実験を実施するまで)を説明します。

Back

実験課題の募集(Call for proposals)

募集案内はRIBFユーザーグループへ通知されます。プロポーザル募集に関する詳細はウェブページ(NP-PAC、ML-PAC、In-PAC)にも掲載されます。

RIBFの情報を受け取るために、RIBFユーザーグループへの登録をお勧めします。

募集開始は課題採択委員会のおよそ2ヶ月前、締め切りはPACミーティングのおよそ1ヶ月前です。

Back

実験課題採択委員会(PAC)

原子核物理(NP-PAC)、物質・生命科学(ML-PAC)の国際実験課題採択委員会(以下、PACと表記)と、産業応用(In-PAC)が定期的に開催されます。

NP-PACは、理研仁科加速器研究センターと東京大学附属原子核科学研究センター(CNS)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)素粒子原子核研究所(IPNS)の共同開催です。

PACは、プロポーザルの科学的意義と実行可能性に基づき審査を行い、審査結果をセンター長に答申します。

承認されたプロポーザルの有効期間は原則としてNP-PACは4年間、ML-PACは2年間です。実験が2年以内に終わらない場合、延長願いを提出するか、新しいプロポーザルを提出することになります。

PACに提出されたプロポーザルは、PACミーティングに先立ちPAC委員によって予め審査されます。(Pre-review)

プロポーザルの代表者には、PACミーティングでプロポーザルの内容を発表していただきます。

PACは英語での開催となります。

In-PACに関する情報はこちらをご覧ください。

Back

センター長による決定

NP-PACより提出されたPAC答申書は仁科加速器研究センター及びCNSの両センター長により、また、ML-PACより提出されたPAC答申書に関しては仁科加速器研究センター長によって、それぞれの実験提案の採否についての最終裁定が行われます。決定後、申請課題代表者に審査結果を通知します。

Back

ビームタイム募集

a)ビームタイムリクエストの募集

PACで採択された課題の代表者へ、RIBF Users Officeより実験実施希望(“Call for Beam Time Scheduling Requests”)の問合せを送付します。

ビームタイムを希望する場合は、下記より日程希望表をダウンロードし、記入の上指定された提出先にアップロードして提出してください。

b) マシンタイムの配分

センター内のマシンタイム委員会によってビームタイムスケジュールが決定されます。ビームタイムの配分は、PACの推薦する課題の優先度や、加速器の状況などを考慮して行われます。

ビームタイムスケジュールは、RIBF Users Officeより連絡担当者へお知らせします。

ビームタイムが配分されましたら、実験計画を提出してください。

RIBF Users Officeから安全管理Web申請システム(所内ネットワークのみ)からの提出を案内された場合はこちらから。

Boxへのファイルアップロードを案内された場合は、案内された様式、または下記より該当する様式をダウンロードし、記入の上、ファイルを指定された提出先にアップロードしてください。

各様式は必要に応じて随時更新されますので、申請時には必ず最新版をダウンロードしてご利用ください。※様式のフッターに更新年月が記載されています。

放射線発生装置計画書は電子ファイル(PDF+Word)による申請のみといたします。提出前に必ず所属長の内諾を得ておいて下さい。安全審査をパスした時点でRIBF Users Officeより各所属長へメールで承認確認依頼をいたします。 (→FAQ)

計画書は、出来る限り日本語でのご記入をお願いします。

以降、実験内容の変更や実験終了報告の提出について、実験計画を安全管理Web申請システムにて申請された場合は変更や報告まですべて申請システムにて、また実験計画をBoxへ申請された場合は報告まですべてBoxにてご提出ください。

もし密封・非密封放射性同位元素、核燃料物質を使用するときは、使用計画書の提出が必要です。RIBF Users Officeから安全管理Web申請システム(所内ネットワークのみ)からの提出を案内された場合はこちらから。

Boxへのファイルアップロードを案内された場合は、以下の様式に記入の上、こちら(Box)へアップロードしてください。

また、生物試料の使用をともなう時は、特別な手続きが必要な場合がありますので、RIBF Users Officeへご相談ください。

c) 安全審査

提出された使用計画書はセンター内安全審査委員会によって審査されます。安全性について問題がある場合は、RIBF Users Officeより連絡がありますので、その指示に速やかに対応してください。使用計画書の迅速な修正のため、安全審査委員会からの修正意見は、理研内連絡担当者にも送付されますので、ご対応をお願いします。

最終的に実験計画が安全であると判断されると安全管理部またはRIBF Users Officeより各所属長【FAQ.Q2-6参照】へメールで承認確認依頼をいたします。その後、放射線保安責任者、放射線取扱主任者による確認、及び安全管理部長による承認を経て、安全審査は完了となります。

承認済み計画書の原本は、RIBF Users Officeにて保管し、実験代表者へは返却しませんので、控えは必ずお手元にお持ちください。なお、紛失等必要な場合はコピーを送付することは可能ですので、RIBF Users Officeへお問合せください。※Box申請案件のみ

Back

実験実施前に

RIBF施設利用のためのユーザー登録について

外部機関の研究者が理研RIBF施設を利用して実験研究を行うには、

- 理研の研究室/チーム等に所属せず、本務機関の所属のまま研究を行う 「RIBF外部利用者制度」、または

- 理研の研究室/チーム等に所属し、理研の研究者として研究を行う「客員研 究員(研修生)制度」

のいずれかの制度に基づき、必ず来所までに登録手続きを完了しておく必要があります。なお、前者は自身の研究成果のためにビーム実験を行う研究者を対象に、2010年度より運用が開始された新たな利用者登録制度です。ユーザー登録に関する詳細はこちらをご覧下さい。

放射線業務従事者への登録

1) RIBF外部利用者で放射線業務従事者登録がまだの方はRIBF Users Officeにて手続きを致します。登録の際はRIBF Users Office までご連絡下さい。

2) 客員研究員・研修生など理研に所属を持つ方は受け入れ研究室にてお手続き願います。なお、登録手続きの詳細はこちらをご覧下さい (参考:理研での放射線業務従事者登録に必要な手続き手順(PDF/Word)。 所内専用)

3) 研究連携従事者の方は直接所内担当部署へご連絡下さい。

実験代表者の放射線業務従事者登録が完了していないと使用計画書の承認がされません。未登録の場合は、実験参加者も同様に、速やかに手続きをしてください。

実験計画の変更

承認された使用計画書に記された実験計画に変更がある場合は、速やかに放射線発生装置使用計画書一部変更願(PDF / Word)をこちら(Box)へアップロードしてください。

安全審査が必要になる場合がありますので、必ず実験開始日の10日前までに提出してください。実験直前の提出では安全審査確認が間に合わない場合があります。安全審査確認ができない時には実験は実施できません。特にビームエネルギー、並びに強度の上方変更には安全審査が必要で時間がかかります。※安全管理Web申請システム(所内ネットワークのみ)にて申請された計画については、システムより変更申請してください。

また、承認された密封・または非密封放射性物質使用計画書に記された実験計画に変更がある場合は、速やかに放射性物質使用計画書一部変更願(PDF / Word)と承認された密封・または非密封放射性物質使用計画書の原本の写しを、こちら(Box)へアップロードしてください。※安全管理Web申請システム(所内ネットワークのみ)にて申請された計画については、システムより変更申請してください。

加速器の不調などで実験が実施できなかった場合は、RIBF Users Officeへご報告ください。

和光キャンパス内宿泊施設の予約

施設案内・予約はこちらから(所内専用)

RIBF外部利用者の方→RIBF Users Office

客員研究員・研修生の方→受け入れ担当研究室までお問い合わせください。

Back

実験実施中

実験実施中、実験グループは安全に関する連絡担当者を常時設けることになっています。この連絡担当者は安全に関する問題が発生した場合、連絡を受けます。連絡が取れない場合、安全が確認されない場合は加速器運転を中止する場合もあります。

実験グループは、連絡先(電話番号など)を加速器オペレータに連絡してください。変更があった場合はその都度変更を連絡してください。

実験終了後

終了報告書の提出

実験終了後、速やかに放射線発生装置使用終了報告書の様式に記入の上、こちら(Box)にアップロードしてください。記入に際し、実験参加者リストのエクセルファイル(ParticipantList_XXX)は、使用計画書申請時に配布されたものをご利用下さい。放射化物の線量管理などの観点から、できるだけ実験終了直後に送付してください。※安全管理Web申請システム(所内ネットワークのみ)にて申請された計画については、システムより変更申請してください。報告書が未提出の場合、次のビームタイムを受け付けない場合もあります。報告書は放射線保安責任者が確認し、放射化物の保管、廃棄が必要な場合は保安責任者の立ち会いのもとで、処理していただきます。

密封・非密封放射性物質使用終了報告書は、それぞれの様式に記入の上、こちら(Box)にアップロードしてください。※安全管理Web申請システム(所内ネットワークのみ)にて申請された計画については、システムより変更申請してください。

提出された各種使用終了報告書は、放射線取扱主任者と安全管理部長によって確認されます。

Detector Development-Beam Timeにて実験された課題は、実験終了後、10日以内に目的の達成度を記した報告書を、こちら(Box)にアップロードしてください(上記終了報告書とは別です)

実験記録の保存

理研仁科センターでは、2015年1月より、センターが所管する装置・設備を用いた実験の記録を、定められたサーバ上に保存することとなりました。理化学研究所全所で新たに研究記録管理規程が制定されたことへの対応です。

実験責任者へ、RIBF Users Officeから保存の手順とデータアップロード用のURLアドレスをemailでお知らせします。実験終了後速やかに、そのアドレスから実験データとスキャンしたログノートのファイルをアップロードしてください。

アップロードされたファイルは、年1回保存責任者とその所属長によって保存されていることを確認されます。保存期間は5年間です。

報告書および論文

RIBFで実験をした人は、毎年発行される理研加速器プログレスレポートへの投稿が義務づけられています。レポートの投稿要請は、全ての実験代表者へ案内が送付されます。

投稿はこちらから。

仁科センターの加速器で行った実験の論文には、

「This experiment was performed at RI Beam Factory operated by RIKEN Nishina Center and CNS, University of Tokyo.」

と記載してください。

実験データを原子核反応データ研究開発センター(JCPRG)のデータベースに登録してください。 登録はこちらから

Back

よくある質問

質問がある場合は、まず「FAQ」のページを参照してください。

Back

連絡先

Back