宇宙の研究

元素の起源の解明(RIBF宇宙核プロジェクト)

『元素の起源』の謎の解明に貢献する

よく知られている『元素の周期表』には、『天然に存在する元素』が83種類あります。このうち炭素より重い元素はすべて、『超新星爆発』とよばれる星の最後の大爆発によって宇宙空間にばらまかれたと考えられています。もっとも重い元素がウラン(ウラン238という核種)です。

原子番号26の鉄から92番のウランまでの元素の約半分は、超新星爆発がつくりだす非常に高温・高密度の環境下で、非常に中性子過剰な原子核を経由して作られたと考えられています。しかし、人類はこのような中性子過剰核種をまだ実験的に合成したことはないため、さらには超新星爆発においてこのような中性子過剰核種がつくられたという直接的な証拠は天体観測からまだ何も得られていないため、決定的なことは何もわかっていないというのが現状です。

理化学研究所の次世代加速器施設『RIビームファクトリー』の大きな使命のひとつは、専門的には"rプロセス"(rapid neutron-capture process=速い中性子捕獲過程)と呼ばれる元素合成過程で創られた、鉄からウランまでの核種について、質量・寿命といった原子核の基本的な性質や核反応機構を世界で初めて実験的に調べ、『元素の起源』の解明に貢献し、もって人類の知見を広げることです。『RIBF宇宙核プロジェクト』では、「rプロセス核種が宇宙のどこで、どのように創られ地球上に至ったのか」という人類が抱えている大きな謎に対し、原子核・宇宙・隕石・加速器などの専門家が数多く協力しあい、ユニークなアプローチを展開しています。

rプロセスの研究

rプロセス研究の歴史とその重要性について

衛星「すざく」

1957年に出版されたBurbidge, Burbidge, Fowler, Hoyleによる記念碑的論文"Synthesis of the Elements in Stars"では、すべての元素の合成を9つの物理プロセスで説明しようと試みました。そのひとつがrプロセスで、rプロセスという名前は彼女・彼らがつけました。以来、50年近く経過しましたが、他の元素合成過程は理解がすすんだのに比べ、rプロセス元素合成過程は、どこでどのように起きているかという基本的なことがまだはっきりしていません。

酸素やカルシウムなどの元素とならび、rプロセスで創られる鉄からウランまでの元素には、イオウやセレン、モリブデンなど、我々が生きていくために必須な生体微量元素とよばれる元素が何種類も含まれていることがわかってきています。『元素の起源』を探究することは、とりもなおさず、「我々がどこから来たのか?」という人類にとって永遠の命題を探求することでもあるのです。

最近の米国・Discover誌の特集、"The 11 Greatest Unanswered Questions of Physics"では、まだ解かれていない物理学上の11の謎として、「鉄からウランまでの元素はどうやって生まれたのか?」 というテーマが第3番目に掲げられています。

X線天文衛星「すざく」は、1keVから10keVのエネルギー帯のX線に世界最高の感度を持ち、X線を用いて従来の「元素」の観測から「核種」の観測へと、世界を広げていきます。

宇宙からの核ガンマ線を捉えrプロセス元素合成の<現場>をさぐる

上記の研究全体の俯瞰図では、rプロセス元素合成が「超新星爆発」で起きることを前提としています(超新星爆発については、上の「環境:現実的な超新星爆発モデル」の箇所を参照して下さい)。しかし、上に述べたように、rプロセス元素合成が宇宙のどんな天体現象に伴い起きてきたのかということは、実はまだわかっていません。超新星爆発はrプロセス元素合成を引き起こす天体現象の第一候補ですが、これは天文観測から確かめられねばなりません。RIBF宇宙核プロジェクトでは、理化学研究所・牧島宇宙放射線研究室やJAXA(宇宙航空研究開発機構)などX線天文学分野の方々と協力し、近い将来に打ち上げ予定の日本のX線-γ線天文衛星に搭載される観測機器を用いて、爆発で生成された不安定なrプロセス核種が崩壊する際に放出する特徴的な核ガンマ線を超新星爆発や超新星の残骸から捉え、rプロセス元素合成が宇宙で起きている<現場>を特定しようとしています。

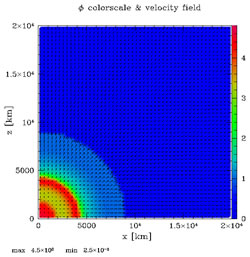

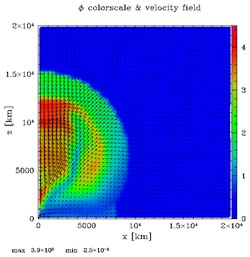

球対称爆発とプロレート(葉巻)型爆発それぞれについて、(遅延爆発シナリオにおける)衝撃波の停滞後、1secたった時点でのエントロピー分布

関連する研究室